FICTION FRIDAY

H. P. Lovecraft, 08.09.2017

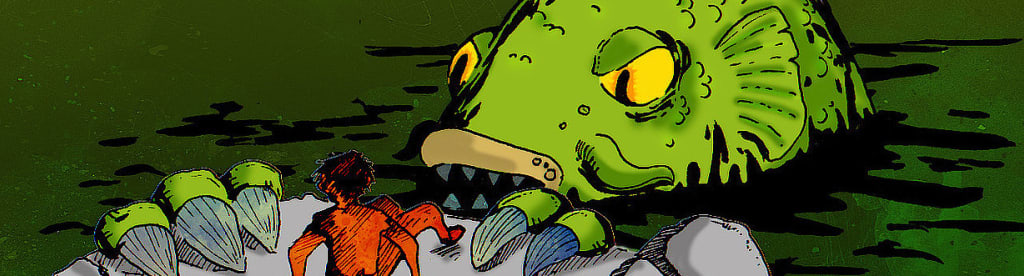

er erscheint bei FISCHER Tor das beeindruckende Buch »H. P. Lovecraft. Das Werk« mit den Arkham-Erzählungen vom Großmeister selbst, neu übersetzt und ausführlich kommentiert. Zur Einstimmung veröffentlichen wir zehn kostenlose Kurzgeschichten hier auf Tor Online – und den Auftakt gibt »Dagon«. Im Sommer 1917 geschrieben, erschien »Dagon« erstmals in The Vagrant 11 (November 1919).

»Dagon« ist nicht nur eine der frühesten Erzählungen Lovecrafts, sie ist auch die erste, die Elemente dessen enthält, was später als Cthulhu-Mythos bekannt wurde. Die Mischung aus Beichte, Abschiedsbrief und Rechtfertigung führt einige der typischen Motive der Geschichten Lovecrafts ein: wahrhaft uralte Wesen, Erfahrungen und Wahrnehmungen jenseits des menschlichen Vorstellungsvermögens und ein allgegenwärtiges Gefühl bevorstehenden Unheils.

***

Ich schreibe dies unter heftigen Seelenqualen, denn bis Einbruch der Nacht werde ich tot sein. Mittellos, derweil der Vorrat an jener Droge zur Neige geht, die mir das Leben erträglich macht, halte ich diese Folter nicht länger aus, und ich werde mich aus dem Dachfenster hinabstürzen auf die schmutzige Straße. Glaubt nicht, ich sei schwach oder verderbt, weil ich morphiumsüchtig bin. Sobald ihr diese hastig hingekritzelten Seiten gelesen habt, werdet ihr vielleicht ahnen, wenn auch nie gänzlich begreifen, weshalb ich Vergessen oder Tod herbeisehne.

In einem der ausgedehntesten und am wenigsten befahrenen Gebiete der Südsee wurde das Postschiff, auf dem ich als Frachtaufseher diente, von einem deutschen Kaperfahrer aufgebracht. Der Große Krieg stand damals noch ganz am Anfang, und die Seemacht des Hunnen war noch nicht vollständig zu ihrer späteren Barbarei herabgesunken, so dass unser Schiff rechtmäßig gekapert und wir Crewmitglieder so fair und zuvorkommend behandelt wurden, wie es Kriegsgefangenen der Marine zusteht. Tatsächlich mangelte es unseren Bewachern derart an Strenge, dass ich fünf Tage nach unserer Gefangennahme allein in einem kleinen Boot fliehen konnte, mit Wasser und Proviant für einen beträchtlichen Zeitraum.

Als ich endlich auf hoher See und in Freiheit war, hatte ich nur eine vage Vorstellung davon, wo ich mich befand. Navigation ist noch nie meine Stärke gewesen, und so konnte ich nur anhand des Sonnenstands und der Sterne ungefähr abschätzen, dass meine Position irgendwo südlich des Äquators lag. Den Längengrad kannte ich nicht, und man sah weder Insel noch Küste. Das Wetter blieb gut, und ich trieb unzählige Tage ziellos unter der sengenden Sonne, in der Hoffnung, entweder von einem vorbeifahrenden Schiff aufgelesen oder ans Ufer eines bewohnbaren Landes geschwemmt zu werden. Doch weder Schiff noch Land zeigte sich, und ich begann in meiner Einsamkeit auf der wogenden Weite aus grenzenlosem Blau zu verzweifeln.

Während ich schlief, änderte sich alles. Die Einzelheiten werde ich nie erfahren, denn mein Schlaf war zwar unruhig und voller Träume, aber beständig. Als ich schließlich erwachte, musste ich feststellen, dass ich bis zur Hüfte in der schleimigen Fläche eines höllenschwarzen Sumpfes steckte, der sich rundum, so weit das Auge reichte, in gleichförmigen Wellen ausbreitete und in dem mein etwas entfernt liegendes Boot gestrandet war.

Man möchte meinen, ich wäre angesichts einer so ungeheuerlichen und unerwarteten Veränderung meiner Umgebung zunächst erstaunt gewesen, doch in Wirklichkeit war ich eher verängstigt als verblüfft, denn die Luft und der faulige Boden wirkten so unheilvoll, dass es mich bis ins Mark schauderte. Die Gegend war mit den Kadavern verwesender Fische verseucht und mit anderen, schwieriger zu beschreibenden Dingen, die ich aus dem garstigen Schlamm der endlosen Ebene herausragen sah. Vielleicht sollte ich gar nicht erst versuchen, durch bloße Worte die unbeschreibliche Abscheulichkeit zu vermitteln, die in absoluter Stille und unendlicher Leere zu hausen vermag. In Hörweite und Sichtweite gab es nichts als eine riesige Fläche aus schwarzem Schleim; doch allein die vollständige Stille und Gleichförmigkeit der Landschaft peinigten mich mit übelkeiterregender Furcht.

Die Sonne gleißte von einem Himmel, der mir in seiner wolkenlosen Grausamkeit fast schwarz vorkam, als spiegelte er den tintenfarbenen Sumpf zu meinen Füßen. Während ich in mein gestrandetes Boot kroch, wurde mir klar, dass nur eine Theorie meine Lage erklären konnte: Durch eine beispiellose vulkanische Erhebung musste ein Teil des Meeresbodens an die Oberfläche geschleudert worden sein und Regionen freigelegt haben, die seit unzähligen Jahrmillionen unter den unermesslichen Tiefen des Ozeans verborgen gelegen hatten. So groß war die Ausdehnung des neuen Landes, das sich unter mir erhoben hatte, dass ich nicht einmal das schwächste Geräusch einer Brandung vernehmen konnte, mochte ich meine Ohren auch noch so spitzen. Es gab auch keine Seevögel, die sich an den Kadavern labten.

Einige Stunden lang saß ich nachdenkend oder grübelnd im Boot, das auf der Seite lag und ein wenig Schatten spendete, während die Sonne über das Firmament wanderte. Im Laufe des Tages wurde der Boden etwas weniger klebrig, und es schien, als würde er in absehbarer Zeit ausreichend trocknen und somit begehbar sein. In jener Nacht schlief ich kaum, und am nächsten Tag schnürte ich ein Bündel mit Proviant und Wasser, um mich auf einen Marsch über Land vorzubereiten, auf dem ich nach dem verschwundenen Meer und einer Rettungsmöglichkeit suchen wollte.

Am dritten Morgen stellte ich fest, dass der Boden trocken genug war, um mühelos darauf laufen zu können. Der Gestank der Fische war unerträglich, doch ich hatte wichtigere Dinge im Kopf, als dass mich ein so geringes Übel gekümmert hätte, und ich machte mich wacker auf den Weg mit unbekanntem Ziel. Ich kämpfte mich den ganzen Tag stetig nach Westen voran, wobei ich mich an einem weit entfernten Hügel orientierte, der höher als alle anderen Erhebungen über der sich hinziehenden Wüste aufragte. In jener Nacht schlug ich ein Lager auf, und am nächsten Tag wanderte ich weiter auf den Hügel zu, obwohl jener kaum näher schien als in dem Moment, da ich ihn zum ersten Mal erspäht hatte. Am vierten Abend erreichte ich den Fuß des Hügels, der sich als weit höher erwies, als er aus der Ferne gewirkt hatte; ein dazwischenliegendes Tal ließ ihn schärfer vor der Oberfläche der Ebene hervortreten. Zu müde, den Hügel zu erklimmen, schlief ich in seinem Schatten.

Ich weiß nicht, warum meine Träume in jener Nacht so ungestüm waren, doch ehe der abnehmende und phantastische Dreiviertelmond weit über der östlichen Ebene aufgestiegen war, erwachte ich, in kalten Schweiß gebadet, entschlossen, nicht erneut einzuschlafen. Unmöglich hätte ich solche Visionen, wie sie mir offenbart wurden, noch einmal ertragen können. Und im Schimmer des Mondes erkannte ich, wie unklug meine Entscheidung gewesen war, tagsüber zu marschieren. Ohne die Glut der sengenden Sonne hätte mich das Fortkommen weniger Energie gekostet; tatsächlich fühlte ich mich nun kräftig genug, den Aufstieg zu wagen, den ich bei Sonnenuntergang aufgeschoben hatte. Ich schulterte mein Bündel und machte mich auf zum Gipfel der Anhöhe.

Ich habe bereits erwähnt, dass die ununterbrochene Eintönigkeit der sich hinziehenden Ebene in mir unergründliche Ängste geweckt hatte. Doch glaube ich, dass meine Angst noch größer wurde, als ich den Gipfel des Hügels erreichte und auf der anderen Seite in eine unermessliche Grube oder einen Canyon hinabblickte, in dessen schwarze Schluchten das Licht des noch zu tief stehenden Mondes nicht vordrang. Mir war, als stünde ich am Rand der Welt und blicke hinab in das bodenlose Chaos ewiger Nacht. Trotz all meiner Ängste kamen mir Zeilen aus Das verlorene Paradies und Satans furchtbarer Aufstieg durch die formlosen Gefilde der Finsternis in den Sinn.

Während der Mond höher über den Himmel wanderte, begann ich zu erkennen, dass die Hänge des Tals nicht ganz so lotrecht abfielen, wie ich vermutet hatte. Kanten und vorstehende Felsen boten recht guten Halt für einen Abstieg, während ein paar hundert Fuß tiefer das Gefälle in flacher werdende Stufen mündete. Von einer Eingebung getrieben, die ich nicht gänzlich erklären kann, kletterte ich mühsam die Felsen hinab, bis ich auf dem flacheren Hang darunter stand und in die stygischen Tiefen starrte, in die noch kein Licht gedrungen war.

Plötzlich bannte mich der Anblick eines riesenhaften alleinstehenden Gebildes, das auf dem gegenüberliegenden Hang ungefähr hundert Yards vor mir steil emporragte, ein Gebilde, das in den eben erst auftreffenden Strahlen des steigenden Mondes weißlich schimmerte. Bald entdeckte ich, dass es sich lediglich um einen riesigen Stein handelte, doch wurde mir deutlich gewahr, dass seine Form und sein Standort unmöglich natürlichen Ursprungs sein konnten. Eine genauere Betrachtung erfüllte mich mit Empfindungen, für die ich keine Worte finde; denn trotz seiner gewaltigen Größe und seiner Lage in einem Abgrund, der sich bereits im Meeresboden aufgetan hatte, als die Welt noch jung war, erkannte ich ohne jeden Zweifel, dass es sich bei dem seltsamen Gebilde um einen sorgfältig gearbeiteten Monolithen handelte, dessen wuchtige Masse einst von lebenden und denkenden Geschöpfen verziert und womöglich angebetet worden war.

Verwirrt und verängstigt, doch nicht ohne einen gewissen Kitzel des Entzückens, wie ihn ein Wissenschaftler oder Archäologe verspüren mag, untersuchte ich meine Umgebung genauer. Der Mond, nun fast im Zenit, schien unheimlich und leuchtend über den aufragenden Stufen, die den Abgrund säumten, und ließ erkennen, dass ein von weit her fließender Strom seinen Boden bedeckte und in beiden Richtungen außer Sicht mäanderte, während er mir, als ich am Abhang stand, fast die Füße benetzte. Auf der gegenüberliegenden Seite der Schlucht umspülten die Wellen das Fundament des zyklopischen Monolithen, auf dessen Oberfläche ich nun sowohl Inschriften als auch grobgemeißelte Figuren ausmachen konnte. Die Schrift bestand aus mir unbekannten Hieroglyphen und war anders als alles, was ich je in Büchern gesehen hatte: Sie bestand größtenteils aus symbolischen Darstellungen von Meerestieren wie Fischen, Aalen, Kraken, Krabben, Mollusken, Walen und dergleichen. Mehrere Zeichen stellten offenkundig Meereswesen dar, die der modernen Welt unbekannt sind, deren verwesende Leiber ich jedoch auf der aus dem Ozean aufgestiegenen Ebene bemerkt hatte.

Am meisten fesselten mich jedoch die gemeißelten Bildnisse. Wegen ihrer enormen Größe trotz des dazwischenliegenden Flusses deutlich erkennbar, sah man eine Reihe von Basreliefs, deren Abbildungen den Neid eines Doré geweckt hätten. Vermutlich sollten diese Figuren Menschen oder zumindest einen bestimmten Menschenschlag darstellen, obwohl die Wesen wie Fische gezeigt wurden, die sich in einer Meeresgrotte tummelten oder einen monolithischen Schrein anbeteten, der sich anscheinend ebenfalls unter Wasser befand. Ich wage es nicht, Einzelheiten ihrer Gesichter und Körper zu beschreiben, denn mir schwinden die Sinne, wenn ich nur daran denke. Grotesker als alles, was Poe oder Bulwer sich vorstellen konnten, war ihre allgemeine Gestalt abscheulich menschlich, außer den Schwimmhäuten an Händen und Füßen, erschreckend breiten, wulstigen Lippen, glasigen, hervorquellenden Augen und anderen Merkmalen, die ich mir nur widerwillig in Erinnerung rufe. Besonders eigenartig war, dass man ihre Proportionen nicht im Einklang mit dem szenischen Hintergrund gemeißelt hatte; denn ein Bild zeigte eine Kreatur, die einen Wal tötete, der nicht viel größer dargestellt war als sie. Wie gesagt bemerkte ich ihre groteske Gestalt und seltsame Größe, folgerte jedoch rasch, dass es sich nur um eingebildete Götter eines primitiven Volkes von Fischern oder Seefahrern handelte, eines Stammes, dessen letzter Nachfahre Äonen vor der Geburt des ersten Piltdown-Menschen oder Neandertalers gestorben war. Von diesem unerwarteten Blick in eine Vergangenheit überwältigt, die sich selbst der kühnste Anthropologe nicht hätte ausmalen können, stand ich nachdenklich da, während der Mond eigenartige Reflexionen auf das Wasser vor mir warf.

Dann sah ich es plötzlich. Nur ein leichtes Aufschäumen markierte seinen Aufstieg zur Oberfläche, als das Ding über den dunklen Fluten in Sicht kam. Abscheulich und riesenhaft wie Polyphem sauste es, einem gewaltigen Ungeheuer aus einem Albtraum gleich, zu dem Monolithen, den es mit seinen gigantischen, schuppigen Armen umschlang, derweil es sein grausiges Haupt beugte und eine Art gleichmäßiger Laute ausstieß. In diesem Moment muss ich wohl den Verstand verloren haben.

An meinen panischen Aufstieg über Hang und Klippe und meinen fiebrigen Marsch zurück zum gestrandeten Boot erinnere ich mich kaum noch. Ich habe wohl ziemlich viel gesungen und irre gelacht, wenn ich nicht singen konnte. Ich erinnere mich undeutlich an einen heftigen Sturm, kurz nachdem ich das Boot erreichte; jedenfalls weiß ich, dass ich Donnergrollen und andere Geräusche vernahm, die die Natur nur in ihren wildesten Stimmungen hören lässt.

Als die Schatten sich lichteten, lag ich in einem Krankenhaus in San Francisco; der Kapitän eines amerikanischen Schiffs, der inmitten des Ozeans mein Schiff geborgen hatte, hatte mich dorthin gebracht. Im Fieberwahn hatte ich viel geredet, doch stellte ich fest, dass man meinen Worten wenig Beachtung schenkte. Keiner meiner Retter hatte je von aufsteigendem Land im Pazifik gehört, und ich hielt es nicht für notwendig, auf etwas zu beharren, von dem ich wusste, dass sie es nicht glauben würden. Einmal stöberte ich einen berühmten Ethnologen auf und amüsierte ihn mit kauzigen Fragen über die uralte Philister-Legende von Dagon, dem Fischgott. Da ich jedoch bald merkte, dass er nicht die geringste Vorstellungskraft besaß, belästigte ich ihn nicht weiter damit.

Nachts, insbesondere wenn der abnehmende Mond bucklig am Himmel steht, sehe ich das Ding. Ich habe es mit Morphium versucht, doch verschafft mir die Droge nur vorübergehend Erleichterung und hält mich in den Klauen rettungsloser Sucht gefangen. So will ich nun allem ein Ende machen, nachdem ich einen vollständigen Bericht verfasst habe, der meinen Mitmenschen als Information oder zur Belustigung dienen mag. Oft frage ich mich, ob das alles nicht nur ein bloßes Hirngespinst gewesen ist – eine Ausgeburt des Fiebers, als ich nach meiner Flucht von dem deutschen Kriegsschiff in dem offenen Boot unter einem Sonnenstich litt und phantasierte. Ich stelle mir diese Frage, doch als Antwort erscheint immer dasselbe entsetzlich lebendige Bild. Ich kann nicht an die Tiefsee denken, ohne angesichts der grausigen Dinge zu erschaudern, die im selben Moment vielleicht über ihren schleimigen Grund kriechen und krabbeln, ihre urzeitlichen Steingötzen anbeten und unter dem Meer ihre abscheulichen Abbilder in Obelisken aus wasserdurchtränktem Granit meißeln. Ich träume von einem Tag, da sie sich über die Wellen erheben und in ihren stinkenden Klauen die Überreste einer verkümmerten, kriegsmüden Menschheit hinabziehen – von einem Tag, an dem das Land versinkt und der dunkle Meeresgrund sich inmitten eines allgemeinen Pandämoniums erhebt.

Das Ende ist nah. Ich höre ein Geräusch an der Tür, wie von einem gewaltigen glitschigen Körper, der sich dagegenstemmt. Er wird mich nicht finden. Herrgott, diese Hand! Das Fenster! Das Fenster!

Deutsch von Alexander Pechmann

---

Erstveröffentlichung unter dem Titel ›Dagon‹ in The Vagrant (November 1919)

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2017 by S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main